Il n’est pas du tout certain que les anciens fussent aussi benêts qu’ont voulu le faire croire certains manuels scolaires et leur scientisme édifiant. Honorer le dieu d’un fleuve, consacrer du temps à certaines cérémonies le concernant, n’avait pas forcément comme seule fonction de l’amadouer en espérant qu’il reste calme. La société – n’en déplaise à Gabriel Tarde – ne fait pas que suggérer à l’homme des comportements par imitation. Il y a des craintes qui sont transmises. Dans les familles, entre parents et enfants, les inquiétudes diffusent implicitement dans le cadre affectif. Au niveau social, les craintes relatives à des phénomènes notés, vécus, mais incompris, ont souvent été perpétuées grâce à une figuration religieuse et aux gestes qu’elle suggère.

Croyances religieuses et lien social

Le courant matérialiste a caricaturé la religion en la réduisant à un moyen de soigner la peur. Cela commence sans doute avec Lucrèce au premier siècle avant J.-C., un contemporain de Vitruve. Son œuvre principale le De rerum natura est un monument lyrique contre la religion, plaidoyer pour la force morale de supporter la condition naturelle de l’homme qui disparaît en mourant. Il se termine (Livre VI) par des explications des phénomènes effrayants qui sont à l’origine des croyances religieuses. Pour Lucrèce, comme écrivent Catherine et Raphaël Larrère, « l’histoire de l’humanité, c’est celle de ses peurs, de ses troubles, de ses écarts à l’équilibre et des tentatives pour les surmonter, qui produisent de nouveaux écarts. »[1] Lucrèce ne se préoccupe pas de la fonction de la religion comme lien social, comme, pourrions nous dire aujourd’hui, référence morale en état de performativité. Il s’est retiré du monde et n’est pas disposé à proposer comme Platon un projet de république. Avec son maître Epicure, il est le point de départ d’un long sillage historique de tentatives de dissiper les divinités, en les expliquant comme nées de la peur de phénomènes, que la physique peut faire comprendre. A fortiori l’idée lui est-elle complètement étrangère que ces craintes elles-mêmes pourraient avoir, comme c’est le cas pour celles des animaux, une vertu cognitive précieuse.

Au dix-huitième siècle, David Hume, Voltaire, d’Holbach sont tout à fait dans le même état d’esprit. « Ce fut dans le sein de l’ignorance, des alarmes et des calamités que les hommes ont toujours puisé leurs premières notions sur la divinité […] c’est en conséquence de leurs craintes et leurs malheurs qu’ils se sont fait des dieux nationaux, ou qu’ils ont adoptés ceux qu’on leur apportoit d’ailleurs. L’idée de ces agens si puissans fut toujours associée à celle de la terreur. […] Faute de connoître les causes naturelles et leur façon d’agir, lorsqu’il éprouve quelque infortune, ou quelque sensation fâcheuse, il ne sait à qui s’en prendre […] Ce fut donc toujours dans l’atelier de la tristesse que l’homme malheureux a façonné le fantôme dont il a fait son dieu ».[2]

Le point de vue de ces philosophes se limite à une position critique tant que la pratique religieuse se poursuit sans changement notoire. Mais au 19ème siècle la force du développement industriel dessine la perspective tout à fait vraisemblable d’une société qui s’achemine vers l’absence de religion, celle-ci étant vouée à être chassée par le progrès scientifique. Dès lors tous les protagonistes des grands récits sociaux se posent la question d’une société sans religion et des conséquences de l’absence de cadre moral pour orienter les faits et gestes des citoyens.

Après les controverses idéologiques des Charles Fourier, Lamennais, Proudhon, des Comte et des saint-simoniens, il reviendra à Emile Durkheim de théoriser dans cette veine le rôle social de la religion. Celui-ci se démarque d’abord du courant, qu’il désigne sous le terme de « théorie animiste », de ceux qui, de Lucrèce à d’Holbach, voient dans la croyance aux entités surnaturelles une hallucination délirante, une simple erreur de jugement. « Il est inadmissible, en effet, que des systèmes d’idées comme les religions, qui ont tenu dans l’histoire une place si considérable, où les peuples sont venus, de tous temps, puiser l’énergie qui leur est nécessaire pour vivre, ne soient que des tissus d’illusions. »[3] Pour Durkheim on passe ainsi à côté de ce qui est intéressant, à côté de ce que la sociologie permet de connaître. « Qu’est-ce qu’une science dont la principale découverte consisterait à faire évanouir l’objet même dont elle traite ? » Il critique également l’approche de la « théorie naturiste » qui voit dans les phénomènes naturels les formes qui ont suscité les croyances et qui leur ont attribué des pouvoirs, comme en ont les êtres vivants, pour la raison qu’elle ne rend pas compte de la forte scission entre le sacré et le profane que l’on note dans toutes les religions.

Son idée est que le phénomène religieux s’explique pour des raisons sociales et par l’incommensurabilité des contraintes de la société sur l’individu par rapport à ce dont il pourrait lui-même s’émanciper. « Le fidèle ne s’abuse pas quand il croit à l’existence d’une puissance morale dont il dépend et dont il tient le meilleur de lui-même : cette puissance existe, c’est la société. » Durkheim reste fondamentalement positiviste, pour lui l’objet principal de la religion « n’est pas de donner à l’homme une représentation de l’univers physique ; car si c’était là sa tâche essentielle, on ne comprendrait pas comment elle a pu se maintenir puisque, sous ce rapport elle n’est guère qu’un tissu d’erreurs. » Les échecs dans l’usage des rites pour la vie pratique « ne pouvaient avoir d’influence profonde parce qu’ils n’atteignaient pas la religion dans ses principes ». Comme beaucoup de ses contemporains Durkheim voit la « cause » des pratiques religieuses dans le lien social « Par cela seul qu’elles ont pour fonction apparente de resserrer les liens qui attachent le fidèle à son dieu, du même coup elles resserrent réellement les liens qui unissent l’individu à la société dont il est membre puisque le dieu n’est que l’expression figurée de la société. »[4] Durkheim prend des exemples de telles croyances purement issues du social « On sait ce que le drapeau est pour le soldat ; en soi, ce n’est qu’un chiffon de toile. Le sang humain n’est qu’un liquide organique ; cependant aujourd’hui encore nous ne saurions le voir couler sans éprouver une violente émotion […] un timbre poste périmé peut valoir une fortune […] ».

Ainsi prier n’aurait comme fonction que de resserrer le lien social. Durkheim semble ne pas tenir compte, ce faisant, de la dimension du temps, de la durée, la mémoire collective qui est fondamentale pour tout groupe humain. Le culte dans ses aspects particuliers s’avère très souvent lié à une prise en considération, dans la durée, d’une préoccupation. La croyance dit qu’il y a là une difficulté que l’on ne doit pas oublier.

Le tournant de la Renaissance

Durant l’Antiquité et le Moyen-Âge, certains êtres surnaturels ont un rôle et une fonction spécifique, telles les sirènes. Il s’agit d’entités dotées d’une logique propre qui reste partiellement inconnue. D’après Homère on prêtait à ces monstres un corps d’oiseau surmonté d’une tête de femme. Puis « la Sirène ne tarde pas à être pourvue de deux bras humains. On lui modèle donc une poitrine humaine.  C’est le torse entier, ce sont les hanches, au moins dans leur partie supérieure, ce sont les cuisses qui sont imitées du corps de la femme »[5]. Leur chant est irrésistiblement séduisant mais elles entraînent généralement les navires vers les écueils. Qui sont elles ? Dans l’Antiquité les auteurs sont nombreux à discuter leur pouvoir. « Ce sont des Génies, ce sont des Forces, douées elles-mêmes d’une existence et d’une signification, ayant varié avec les époques ». Certains auteurs les évoquent comme des vierges stériles, elles sont une figuration du plaisir vain qui distrait de la bonne gouvernance et explique les naufrages. Cicéron leur donnent une véritable fonction épistémologique dans ce passage profond, et essentiel : « Ce n’est, apparemment, ni la douceur de leur voix, ni la nouveauté ou la variété de leurs chants qui savaient retenir au passage les navigateurs, mais l’assurance qu’elles donnaient de savoir bien des choses… Homère a bien vu quelle serait l’invraisemblance de sa fable, s’il suffisait de simples chansonnettes pour emprisonner dans les mailles du filet un homme comme Ulysse : c’est donc la science que promettent les Sirènes, la science, dont on comprendrait fort bien qu’elle contrebalançât le désir de la patrie, dans un cœur épris de sagesse »[6].

C’est le torse entier, ce sont les hanches, au moins dans leur partie supérieure, ce sont les cuisses qui sont imitées du corps de la femme »[5]. Leur chant est irrésistiblement séduisant mais elles entraînent généralement les navires vers les écueils. Qui sont elles ? Dans l’Antiquité les auteurs sont nombreux à discuter leur pouvoir. « Ce sont des Génies, ce sont des Forces, douées elles-mêmes d’une existence et d’une signification, ayant varié avec les époques ». Certains auteurs les évoquent comme des vierges stériles, elles sont une figuration du plaisir vain qui distrait de la bonne gouvernance et explique les naufrages. Cicéron leur donnent une véritable fonction épistémologique dans ce passage profond, et essentiel : « Ce n’est, apparemment, ni la douceur de leur voix, ni la nouveauté ou la variété de leurs chants qui savaient retenir au passage les navigateurs, mais l’assurance qu’elles donnaient de savoir bien des choses… Homère a bien vu quelle serait l’invraisemblance de sa fable, s’il suffisait de simples chansonnettes pour emprisonner dans les mailles du filet un homme comme Ulysse : c’est donc la science que promettent les Sirènes, la science, dont on comprendrait fort bien qu’elle contrebalançât le désir de la patrie, dans un cœur épris de sagesse »[6].

Elles figurent abondamment dans l’iconographie du Moyen-Âge sous cette forme d’oiseau féminisé [7]. La sirène est parfois présentée comme envoyée par Dieu, leur interprétation peut changer selon les préoccupations. Fréquemment représentées dans les chapiteaux romans et gothiques, elles allaitent souvent un enfant, ambiguïté de l’inquiétude qu’elles représentent. Elles portent l’attention sur l’instinct maternel, réussi ou raté. « Cet instinct maternel, [est] véritablement contre nature — la sirène étant par essence un être stérile et hostile à l’amour. »[8] Symbole d’une frigidité surmontée et d’une fécondité retrouvée, on ne sait, elles posent la permanence de ce problème.

L’importance des démons est attestée aussi dans la tradition juive[9] ainsi que l’attestent d’abondants témoignages d’un rôle apotropaïque d’objets divers, broches, amulettes, bagues, sceaux, qui marquent le souci d’une protection permanente contre certains dommages.[10]

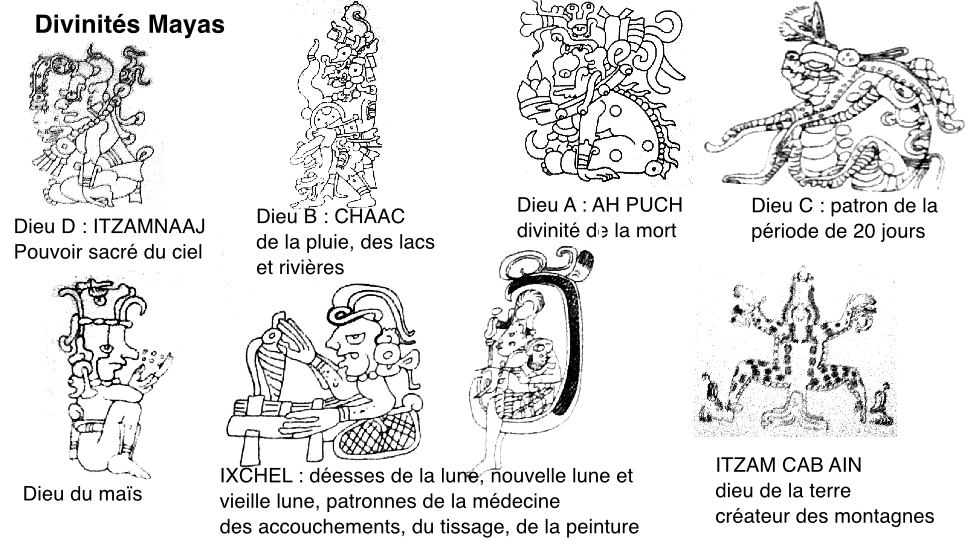

Dans d’autres civilisations, comme chez les Mayas, les divinités ont clairement une spécialisation fonctionnelle qui correspond aux occupations économiques et quotidiennes. Au Japon, encore aujourd’hui le shintoïsme, opère comme croyance animiste. Les kamis sont partout, sous les formes les plus diverses, aux endroits les plus inattendus. On se montre prudent à leur égard, les plus petits sont parfois les plus susceptibles. Leur caractère est ambigu, comme la nature elle-même. Tous, y compris les meilleurs, possèdent un « esprit de violence », arami-tama , qu’il faut se concilier par des rites appropriés. Certains sont même dangereux dans leur principe, tels les « dieux des épidémies ».

Dans d’autres civilisations, comme chez les Mayas, les divinités ont clairement une spécialisation fonctionnelle qui correspond aux occupations économiques et quotidiennes. Au Japon, encore aujourd’hui le shintoïsme, opère comme croyance animiste. Les kamis sont partout, sous les formes les plus diverses, aux endroits les plus inattendus. On se montre prudent à leur égard, les plus petits sont parfois les plus susceptibles. Leur caractère est ambigu, comme la nature elle-même. Tous, y compris les meilleurs, possèdent un « esprit de violence », arami-tama , qu’il faut se concilier par des rites appropriés. Certains sont même dangereux dans leur principe, tels les « dieux des épidémies ».

Chez les Dogons les génies sont de trois sortes : les Yéban, les Gyinou et les Andoumboulou. « Les Yéban sont de petits êtres maigres, à forme humaine, à grosse tête, invisibles »[11]. Ils habitent le dessous des arbres à longues branches, les fourrés épais, le fond des cavernes. […] Les Yéban étaient, avant l’arrivée des Dogons, les propriétaires de toute la terre. Les hommes leur ont pris le terrain champ par champ, mais ils les paient par des sacrifices propitiatoires. […] Les animaux sauvages forment leur troupeaux ». « En résumé, on peut dire que les Yéban sont des génies normalement bénéfiques et qu’ils ne deviennent dangereux que lorsqu’une règle les concernant a été violée ». Les Gyinou « ont le pied long, une jambe et un bras uniques. Ils sont couverts de cheveux et de feuilles vertes; ils s’intègrent aux arbres sur lesquels ils vivent et dont finalement on ne peut les distinguer […] ce génie donne diverses maladies ». Les Andoumboulou vivent, invisibles, dans les falaises. Ils ont enseigné aux Dogons à bâtir leurs habitations dans le creux des falaises à pic.

Durant le Moyen-Âge la pratique religieuse populaire fournit une grande abondance de représentations de monstres et de démons de toute sorte, recueillis notamment par Jurgis Baltrušaitis dans les chapiteaux historiés, les gemmes, les sceaux gravés, les amulettes, figurations d’êtres fantastiques ou simples tracés qui avaient des vertus comme en ont les herbes, favorables ou défavorables. [12] « Dès le 13ème siècle, écrit-il, ces conceptions sont étroitement unies à la doctrine astrologique et tolérées par l’Eglise même. » D’après Baltrušaitis la période gothique jusqu’au début du 16ème siècle est celle de la plus grande profusion des représentations des êtres surnaturels. Il s’agit en particulier de grylles, monstres de forme animale pourvus d’un visage humain sur le ventre, qui sont légion dans l’œuvre peinte et les dessins de Jérôme Bosch, ainsi que dans les initiales et les vignettes des 15ème et 16ème siècles. Il serait hasardeux d’associer des types cosmogoniques à des modes iconographiques concernant les représentations des divinités selon des formes animales, ou d’animaux à figure humaine, ou encore d’humains à figure animale comme l’Egypte nous en fournit en abondance. Types cosmogoniques qui seraient l’expression d’une pensée plutôt totémique où l’être abstrait a la fonction d’une catégorie parmi les humains, ou plutôt animiste où les animaux et les plantes ont des caractères de vie propres qui permettent des relations avec certains humains. Nous pouvons néanmoins, en regardant particulièrement l’histoire religieuse européenne, noter que si d’un côté il est facile de faire comprendre que tel individu se comporte comme un rapace en lui donnant des griffes et des ailes, en revanche il est a priori difficile de représenter l’esprit d’une maladie, ou d’une folie comme le mal des ardents, ou plus généralement une âme qui aurait le pouvoir de s’incarner de diverses façons tout en possédant une volition propre comme un humain. Les Grylles ont cette fonction, ce sont des esprits de la même substance que nos émotions, capables de les dénaturer, donc représentés par des visages agrémentés d’organes divers.[13]

ainsi que dans les initiales et les vignettes des 15ème et 16ème siècles. Il serait hasardeux d’associer des types cosmogoniques à des modes iconographiques concernant les représentations des divinités selon des formes animales, ou d’animaux à figure humaine, ou encore d’humains à figure animale comme l’Egypte nous en fournit en abondance. Types cosmogoniques qui seraient l’expression d’une pensée plutôt totémique où l’être abstrait a la fonction d’une catégorie parmi les humains, ou plutôt animiste où les animaux et les plantes ont des caractères de vie propres qui permettent des relations avec certains humains. Nous pouvons néanmoins, en regardant particulièrement l’histoire religieuse européenne, noter que si d’un côté il est facile de faire comprendre que tel individu se comporte comme un rapace en lui donnant des griffes et des ailes, en revanche il est a priori difficile de représenter l’esprit d’une maladie, ou d’une folie comme le mal des ardents, ou plus généralement une âme qui aurait le pouvoir de s’incarner de diverses façons tout en possédant une volition propre comme un humain. Les Grylles ont cette fonction, ce sont des esprits de la même substance que nos émotions, capables de les dénaturer, donc représentés par des visages agrémentés d’organes divers.[13]

Le Moyen-Âge a hérité des Romains un attachement extrême à la divination (auspicia vues d’oiseaux, auspicia oblativa, présage de rencontres) qui explique le rôle tenu par les devins, en plus de celui des sorciers à compétences médicinales. Pierre Boglioni commence une intéressante étude à ce sujet par la remarque : « Une curiosité intense pour les choses à venir, et la recherche de « clés » pour en dévoiler à l’avance le secret, constituent l’une des composantes majeures de la culture médiévale. »[14], il cite Focillon « La pensée de l’Apocalypse escorte le Moyen-Âge tout entier ». La préoccupation de l’avenir ne peut laisser indifférent ou passif, pour l’immédiat et pour son salut. « Le paysan écoutait le champ du coucou le premier mai pour savoir combien il lui restait d’années à vivre. » Boglioni montre l’importance des pratiques d’oniromancie, qui sont évidemment une façon de tenir compte des craintes.

Cependant tout va changer vers la fin du Moyen-Âge. Le diable, en tant que principe du mal omnivalent remplace peu à peu les croyances populaires tenaces et sévèrement persécutées. Leur persistance est incontestable jusqu’au 16ème siècle, leur substitution par le diable, entité unique, est le résultat d’une pression forte de la part de l’Eglise facilitée en cela par la langue latine connue des clercs dans toute l’Europe. Puis par la suite, aux 17ème, 18ème siècles et au delà, le diable lui-même est rendu progressivement inoffensif, il devient pure affabulation. La thèse de Durkheim se trouve accréditée durant cette nouvelle période dans la mesure où le terme même de diable vient de diabolos celui qui divise, qui désunit. C’est l’aboutissement d’une longue lutte contre les hérésies qui remonte aux édits de Théodore 1er (380 et 392) qui instaurent la religion chrétienne comme seule religion autorisée dans l’Empire et assimilent les dieux de Rome (Diane, Pluton, Pan, etc.) à des démons. De fait l’invocation des anges et des saints spécialisés se substitue à celle des dieux hérités de l’époque romaine tardive[15]. Alors que les démons ont des pouvoirs restreints à certaines situations, le diable est la tentation elle-même qui peut aller jusqu’à la possession. « Il s’agit d’une phobie de contamination par l’impur et d’intrusion d’un élément étranger »[16]. Pour les chrétiens vers la fin du Moyen-Âge la peur s’enracine dans la vie quotidienne à cause des famines et des épidémies « le diable est partout »[17]. Le terrain de la lutte semble être : bonne peur contre mauvaise peur, peur du diable vs peur des démons, mais toujours une profonde angoisse. Vers 1580, écrit Cl.-G. Dubois, tout est en place pour « l’éradication totale des sorciers ». Pas de lutte en ordre dispersé, il n’y a plus qu’un seul adversaire, le diable, catégorie universelle du mal.

Puis, dès le 17ème siècle le diable commence à faire rire (Lesage, Le diable boiteux, 1641), il prend place en philosophie, en littérature, en art (Jacques Callot) et au théâtre avec le mythe du docteur Faust. Bientôt il ne servira plus qu’à faire peur aux petits enfants puis disparaîtra complètement, jusqu’à ce que notre société matérialiste et positiviste le tienne pour si inoffensif qu’il sera réintroduit par la magie dans les histoires pour adolescents.

Les divinités spécialisées : permanence de préoccupations à élucider

Plusieurs auteurs ont remarqué l’origine religieuse de l’idée de progrès et son ancrage sur le monothéisme européen ainsi que la perspective que la science occidentale reçoit de l’idée de Dieu dans le christianisme. Aussi est-il naturel de poser la question, en prolongement des constats de Heidegger, Ellul et d’autres, sur la technique, de savoir si l’agression de la nature n’est pas liée à l’abandon par le peuple dans ses pratiques quotidiennes des croyances aux divinités locales et à l’animisme. C’est la thèse que développe notamment Lynn White : « Dans l’Antiquité, chaque arbre, chaque source, chaque rivière, chaque colline avait son propre genius loci, son gardien spirituel. Ces esprits étaient accessibles aux hommes mais ils étaient d’une nature très différente, comme en témoigne l’ambivalence des centaures, des nymphes et des sirènes. Avant de couper un arbre, d’exploiter une mine dans la montagne ou d’endiguer un ruisseau, il était important d’apaiser l’esprit qui avait la sauvegarde de ce lieu particulier et d’entretenir sa mansuétude. En détruisant l’animisme païen, le christianisme a permis l’exploitation de la nature dans un climat d’indifférence à l’égard de la sensibilité des objets naturels. »[18]

Cette thèse a une part de vérité mais peut être critiquée à plusieurs titres. D’abord parce que la nature a été surexploitée aussi pendant l’Antiquité, ainsi que l’atteste par exemple la désertification de la Mésopotamie largement due à l’homme, et aussi parce que les usages populaires des divers courants du christianisme médiéval, puis durant la réforme et au-delà, sont complexes, et la domination de la nature comme projet ne devient vraiment claire qu’avec Francis Bacon.

Peut-on réellement souscrire à l’idée qu’une sorte d’animisme contribuerait à sauvegarder la nature et que les dommages qu’on lui connaît aujourd’hui seraient la conséquence de ce que ce frein aurait disparu avec la prédominance du christianisme ? Quand bien même cette remarque aurait quelque fondement historique, qu’elle ne nous donnerait aucune orientation aujourd’hui pertinente. Non, je pense que les divinités spécialisées avaient une fonction sociale bien au delà des questions de rapport à la nature[19]. Elles habitaient aussi le monde moral, et ce qui est important d’un point de vue épistémologique c’est la facilité avec laquelle la présence de ces êtres était acceptée, même dans une fonction éducative en des situations nouvelles que les gens n’avaient pas encore rencontrées ainsi que le suggère la prodigieuse variété des représentations des démons au moyen-âge ou en Orient. White a une vision paradisiaque du monde naturel, il y voit la beauté partout. Il me semble que l’important n’est pas qu’il s’agisse de bons ou de mauvais esprits mais de leur être-là qui perdure et oblige à tenir compte de ce que le monde est habité non seulement par des formes visibles mais par des idées. C’est cela que nous avons perdu sous le regard de la science.

Quant à la question de la symétrie entre une vision disons optimiste ou pessimiste[20], je pense absolument que les craintes sont plus importantes que les désirs parce que les craintes concernent le collectif, l’extérieur, et les désirs davantage l’individuel, l’intime. Le désir, c’est désirer avoir ou désirer être, ou encore c’est désirer le désir de l’autre (cf. Hegel lu par Alexandre Kojève, et cf. René Girard). Cela donne toujours l’impression d’être précis, d’être une source de motif d’agir dans une direction bien définie. Tandis que la crainte est l’amorce d’une connaissance parce qu’elle est une question et qui a besoin d’être dite. Est-elle partagée ? C’est déjà un essai de validation. En premier lieu est-elle com-préhensible ?

Second argument qui va dans le même sens, le désir fonctionne dans une mise en scène (cf. « les machines désirantes » de Deleuze et Guattari), alors que les craintes sollicitent l’imagination d’un ailleurs. C’était déjà connu dans l’Antiquité. Dans son célèbre problème XXX, Aristote se pose la question : « Pourquoi tout être d’exception est-il mélancolique ? »[21] Cette interrogation est en soi remarquable de justesse et montre la participation intense d’Aristote aux états d’âme des plus brillants de ses contemporains. Sans répondre vraiment à la question, il parle du phénomène comme s’il était symétrique, non pas du désir mais de l’ébriété. Pourquoi tout particulièrement le créateur, le poète, est-il mélancolique ? Parce que la bile noire le change comme fait le vin mais à l’opposé, le met dans un état d’imagination non contrôlée.

Mais revenons au 21ème siècle, et soyons concrets. En fait, les désirs, le capitalisme s’en occupe, J.-M. Lévy-Leblond note qu’en 1996 le prix de revient à la production de la nourriture consommée aux Etats-Unis était de 126 milliards de dollars et que son marketing a coûté 421 milliards[22]. Alors que pour ce qui est des craintes, le système économique est entièrement configuré pour les faire disparaître, les cacher sous le tapis du progrès. En démocratie néolibérale, il n’y a guère d’inquiétude collective légitime, il est bien difficile de faire parler la science autrement que pour encourager les gens à poursuivre les affaires.

[1] C. et R. Larrère, Du bon usage de la nature Aubier 1997.

[2] D’Holbach, Système du monde (1770), deuxième partie chapitre 1.

[3] E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) , CNRS éd. 2007.

[4] On voit combien Durkheim est dans la ligne de la pensée comtienne : la religion de l’humanité est ainsi de la même étoffe que toutes les autres.

[5] Cf. Paul Rossi « Sirènes antiques. Poésie, Philosophie, Iconographie »

Bulletin de l’Association Guillaume Budé : Lettres d’humanité, n°29, décembre 1970. pp. 463-481.

[6] Cicéron, De finibus, V, 49, traduction F. Buffière, in Les mythes d’Homère et la pensée grecque, p. 385.

[7] C’est seulement vers la fin du 12ème siècle qu’apparaissent des représentations de sirènes à queue de poisson quoique ces sirènes poséidoniennes soient mentionnées déjà dans les écrits de Proclus (5ème siècle après J.-C.).

[8] J. Leclercq-Marx « Du monstre androcéphale au monstre humanisé. À propos des sirènes et des centaures, et de leur famille, dans le haut Moyen Âge et à l’époque romane » Cahiers de civilisation médiévale. 45e année (n°177), Janvier-mars 2002. pp. 55-67.

[9] Ch. Guignebert Le monde juif vers le temps de Jésus, La renaissance du livre, Paris 1935.

[10] G. Bobak et A. H. Hoog, Magie, Anges et démons dans la tradition juive, Flammarion, Musée d’art et d’histoire du judaïsme 2015.

[11] M. Griaule Masques dogons, Institut d’ethnologie, Paris, 1994.

[12] J. Baltrušaitis Le Moyen-Âge fantastique Flammarion 1993.

[13] Cf. Durliat M., « Le monde animal et ses représentations iconographiques du XIe au XVe siècle. » Actes des congrès de la Soc. des historiens médiévistes, Toulouse 1984.

[14] P. Boglioni, « L’église et la divination au Moyen-Âge ou les avatars d’une pastorale ambiguë » Théologiques, 8, n°1, 37-66, (2000).

[15] Cf. G. Federici Vescovini, Le Moyen-Âge magique, La magie entre religion et science aux XIIIe et XIVe siècles, Vrin 2011. Encore actuellement les marins pour leurs périls en mer, vouent un culte à une présence de la vierge dans une chapelle où sont les exvotos de leurs ancêtres.

[16] Cl.-G. Dubois Mythologies de l’Occident Ellipses 2013.

[17] J. Le Goff, « Le christianisme médiéval », in Histoire des religions , ss la dir. de H.-C. Puech Gallimard 1972.

[18] Lynn Whyte « The historical roots of our ecologic crisis » Science 155, n°3767, (1967), 1203-1207.

[19] Notamment dans la cité ainsi que le note Max Weber « La présence massive de divinités locales, et donc d’une forte coïncidence entre religion — ou plus exactement entre objet du culte — et territoire politique, se rencontre, cela va de soi, tout particulièrement au niveau de l’établissement définitif par excellence : la ville. » « L’Etat et la hiérocratie« , Economie et société 1910-1913.

[20] Je n’évoque pas ici l’idée d’une symétrie entre le vrai et le faux qui fut avancée par D. Bloor, (Sociologie de la logique, Pandore, 1976), et par B. Latour (Nous n’avons jamais été modernes, op. cit.) puis semble-t-il laissée de côté. Elle m’est toujours apparue une confusion entre l’importance de la critique (Mill) et la contraposition formelle. Comment peut-il y avoir symétrie entre une forme exigeante et contrainte de connaissance et une forme ad libitum?

[21] Aristote, L’homme de génie et la mélancolie, trad. et notes J. Pigeaud, Rivages 1988.

[22] « Lois de la nature, lois du marché » in Impasciences, Bayard 2000.