Qui va payer la transition ? Est-ce la bonne question ? En tout cas elle est le cadre de la plupart des débats politiques ou économiques animés par les jou rnalistes dans les médias de grande diffusion. Or prendre le problème de la planète de cette façon est un biais formidable. Cela ramène ce qui est souhaitable à ce que l’économie déclare possible. Et on retombe dans les ornières bien connues du tout économique où la nature ne vaut qu’à la hauteur de l’argent qu’on est prêt à y consacrer vis à vis d’autres biens et services.

rnalistes dans les médias de grande diffusion. Or prendre le problème de la planète de cette façon est un biais formidable. Cela ramène ce qui est souhaitable à ce que l’économie déclare possible. Et on retombe dans les ornières bien connues du tout économique où la nature ne vaut qu’à la hauteur de l’argent qu’on est prêt à y consacrer vis à vis d’autres biens et services.

Jusqu’à présent, depuis que le 20ème siècle a pris conscience des fragilités écologiques, cette philosophie n’a rien donné. Que des aggravations.

Pourtant le travail considérable réalisé par les économistes de l’environnement n’est certainement pas vain lorsqu’ils montrent que la transition n’est pas si coûteuse qu’on pourrait croire si on la prend bien, si on prend en compte les emplois qu’elle crée, si on utilise les leviers économiques puissants que sont la création monétaire publique, les taxes ciblées, la gestion des déchets, le recyclage et si on cherche des foncteurs naturels pour remplacer les produits chimiques[1]. Ces écologistes qui sont dans l’action s’emploient à ne pas être naïfs mais réalistes, suivant le constat qu’aujourd’hui concrètement

« l’argent est la seule chose qui marche ».

Les contraintes réglementaires supposent des moyens de contrôle dont l’efficacité est toujours limitée. L’argent par nature est une sanction.

Dans les années 1970 tout le monde faisait la chasse au gaspillage, les « gaspis », cela a relativement bien fonctionné, comme aujourd’hui le bio, les légumes, la permaculture, l’isolation des bâtiments, etc. qui dessinent un « mieux vivre » assez bien accepté.

Mais il faut reconnaître que c’est accepté parce que ce n’est pas la révolution. Tout cela reste compatible avec la charpente économique qui structure notre société : patrimoines, salaires, transmissions des valeurs matérielles et accès aux valeurs culturelles.

Et surtout, cette astreinte efficace qu’est l’argent oublie ce qui n’est pas marchand, notamment la biodiversité. L’érosion des systèmes vivants est en effet le résultat multifactoriel de modes de vie ordinaires fondés sur la poursuite – vécue comme normale – du développement agricole, industriel et urbain. Cette antinomie paralyse les politiques publiques. Cela fait dire à Laurent Mermet, au terme d’enquêtes approfondies, que « la perte de biodiversité est hors de contrôle », processus qui n’est sûrement pas inéluctable, mais qui fait intervenir un tel écheveau de jeux d’acteurs que sa complexité le nourrit et le perpétue[2].

Pour discuter plus à fond cette interface, ce champ de bataille doit on dire, entre économie et écologie, je me place dans la situation standard du rapport Meadows où l' »overshoot » suivi du « collapse » ne sont pas encore atteints dans les principaux paramètres conditionnant les êtres vivants et donc les humains. Il reste encore des ressources épuisables énergétiques et minérales, et les ressources renouvelables (poissons, forêts, etc.) peuvent encore se renouveler.

L’économie fonde sa vision de l’environnement et du futur sur deux piliers argumentaires, répétés à l’envi dans les manuels :

– Les ressources épuisables du sous-sol seront harmonieusement préservées car leur rareté fera monter leurs prix, incitant les entreprises à s’en détourner.

– L’attachement à la nature et le souci de préserver les espèces, la biodiversité et les écosystèmes doivent être traduits en propension à payer par rapport à d’autres préoccupations ou avantages. Éventuellement, une politique publique volontariste peut imposer des prix élevés à la consommation de bien naturels pour les préserver. C’est la théorie des services éco-systémiques.

Le premier point est une contrevérité. Je l’ai démontré dans mon ouvrage Le Mensonge de la finance[3]. Disons simplement ici que les marchés financiers sont incapables, à cause de leur caractère spéculatif, d’indiquer des tendances claires. Leur agitation particulière, appelée volatilité, n’est pas remédiable. Elle sévit à toute échéance, à court et à long termes. Elle empêche la rareté d’apparaître clairement. Il faut bien voir que, par son amplitude, la volatilité des marchés éclipse des initiatives politiques tangibles. Les dirigeants qui conduisent notre monde doivent garder en tête les ordres de grandeur, c’est une sagesse primordiale. Ces huit dernières années, alors que la crise des subprimes était passée, les cours des métaux, du pétrole, des textiles, ont eu fréquemment des fluctuations de 1 à 2, parfois de 1 à 4, en l’espace de quelques mois. Dès lors, quel peut être l’impact réel d’une bonification de quelques pourcents par an des taux de prêts pour favoriser la transition sous forme d’obligations vertes ?

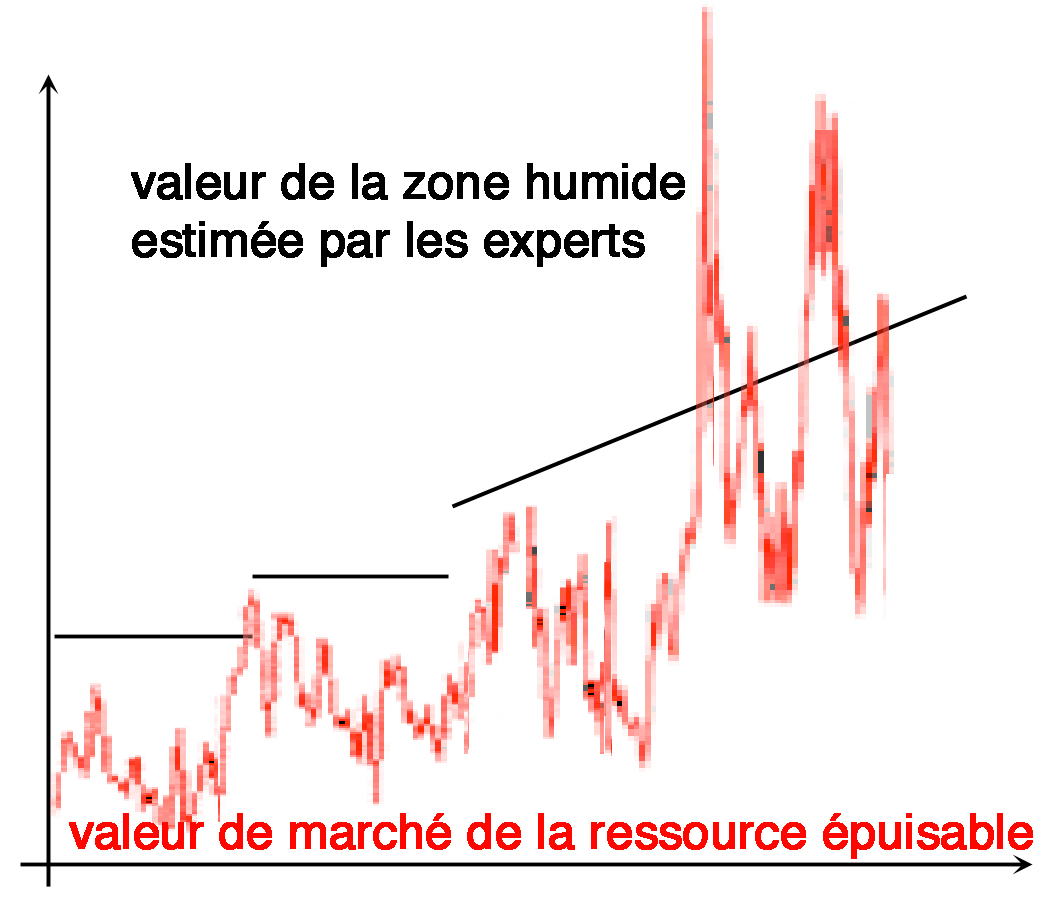

La volatilité invalide également le second argument. Cette agitation empêche tout accord écologique négocié à l’avance : dans les conflits entre les défenseurs de l’environnement et la logique strictement économique, les fluctuations des coûts légitimeront des substituts artificiels et la destruction irréversible de sites. Considérons une zone marécageuse de grande valeur de biodiversité en compétition destructive avec un gisement d’énergie fossile, les deux raretés n’évoluent pas de la même façon. Il y a d’un côté des fluctuations vives et aléatoires pour le cours de l’énergie fossile, et de l’autre des ajustements progressifs de services éco-systémiques. Le gisement sera un jour ou l’autre coté au-dessus des estimations savamment calculées pour le marais. Autrement dit, l’idée d’attribuer des prix élevés à l’environnement pour le préserver, non seulement se heurte aux intérêts divergents comme on le voit pour les émissions de carbone, mais, en logique néolibérale, se place sous le régime de la forte agitation, ce qui lui ôte toute efficacité opérationnelle. Pour pouvoir tenir, il faudrait que le marais soit couvert contre ces risques avec des produits dérivés. Autrement dit, cette logique voudrait qu’on paie une assurance régulièrement tous les ans pour préserver l’environnement dont le coût dépendrait de la pression des intérêts économiques.

des fluctuations vives et aléatoires pour le cours de l’énergie fossile, et de l’autre des ajustements progressifs de services éco-systémiques. Le gisement sera un jour ou l’autre coté au-dessus des estimations savamment calculées pour le marais. Autrement dit, l’idée d’attribuer des prix élevés à l’environnement pour le préserver, non seulement se heurte aux intérêts divergents comme on le voit pour les émissions de carbone, mais, en logique néolibérale, se place sous le régime de la forte agitation, ce qui lui ôte toute efficacité opérationnelle. Pour pouvoir tenir, il faudrait que le marais soit couvert contre ces risques avec des produits dérivés. Autrement dit, cette logique voudrait qu’on paie une assurance régulièrement tous les ans pour préserver l’environnement dont le coût dépendrait de la pression des intérêts économiques.

Je voudrais souligner ici que ceci est général bien au delà de l’exemple ci-dessus. L’agitation des marchés et son ordre de grandeur considérable ont tendance à immobiliser les agents dans le « comme d’habitude » [4]. Cela se comprend d’ailleurs directement si on considère le capitalisme comme une invention configurée pour susciter l’innovation profitable dans toutes les directions. L’économie capitaliste est hyperactive, elle secoue, incite, utilise tous les savoirs et les techniques pour « manger » de la nouveauté. Elle surprendra toujours. En particulier en se servant de la biologie, pour estomper la frontière naturel-artificiel, ou en disqualifiant les « sagesses » fondées sur de vieux concepts.

Cela veut dire que le capitalisme nous a mis dans une situation où pour maintenir les écosystèmes, les cycles, les équilibres fondamentaux et éviter les accélérations non-linéaires, il faut payer régulièrement en permanence pour se prémunir des surprises que réserve l’économie.[5]

Ainsi l’histoire a retourné la relation à la nature. Elle fut d’abord la seule pourvoyeuse de ce dont les hommes avaient besoin. Disposer d’arbres fruitiers, d’un cheptel ou de terres agricoles était une rente positive, les fruits étaient donnés par la nature.

L’anthropocène signifie maintenant qu’elle est une charge, elle coûte, elle est une rente négative permanente.

La rationalité économique ne convient plus. Elle est tellement loin de la réalité qui s’annonce que la légitimité de ses bases vacille et ses buts apparaissent des enjeux futiles et irresponsables.

Nous aborderons, dans les semaines qui viennent, l’économie comme théorisation de la domesticité, ce formidable échafaudage depuis le panier de la ménagère jusqu’aux marchés financiers pour gérer les « valeurs ».

[1] Cf. le blog d’Alain Grandjean Chroniques de l’anthropocène, qui rend compte de ces travaux et des problématiques liées.

[2] Laurent Mermet, « Les paradigmes contradictoires de l’action organisée en matière de biodiversité », in Michel Gauthier-Clerc (dir.), Sciences de la conservation, De Boeck Supérieur, 2014, p. 215-221 et Laurent Mermet, Yann Laurans et Tiphaine Leménager, Tools for what trade? Analysing the Utilisation of Economic Instruments and Valuations in Biodiversity Management, AFD, 2014.

[3] Le Mensonge de la finance. Les mathématiques, le signal-prix et la planète, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2018.

[4] ibid, chapitre 16.

[5] Le schéma du marais et de la ressource fossile est paradigmatique, il fait sens dans des cadres très différents. Par exemple dans l’affaire « CumCum » et « CumEx » révélée ces jours-ci (Le Monde 19 oct 2018) la situation est aussi dissymétrique entre les banques et les Etats : les banques ont connaissance des divers systèmes fiscaux et juridiques des Etats européens qui évoluent lentement et de façon très prévisible et elles ont l’initiative de montages sophistiqués et inventifs.