Que le prix Nobel d’économie ait pu être décerné à Eugene Fama est scandaleux et même indécent. Les deux autres récipiendaires Lars Peter Hansen et Robert Shiller beaucoup plus nuancés dans leurs travaux l’un sur l’économétrie l’autre sur la nature de la volatilité, semblent là pour apaiser les esprits devant ce coup de force.

Avant même que les marchés financiers ne connaissent l’essor quantitatif et institutionnel de la période néolibérale dans laquelle nous sommes, Eugene Fama eut l’idée d’utiliser en économie financière une propriété de certains processus aléatoires appelés « martingales ». Ces processus tenaient déjà une place importante en économie parce qu’ils représentent les gains à des jeux de hasard équilibrés. La propriété pointée par Fama est qu’un processus peut être une martingale par rapport à une certaine filtration (famille croissante de sigma-algèbres) mais ne plus l’être par rapport à une filtration plus grosse. Par rapport à cette filtration plus grosse elle peut donc ne plus représenter un jeu équilibré, mais un jeu biaisé. Dès lors, si on considère les sigma-algèbres comme l’information dont disposent les agents, on peut décrire avec le couple filtration-processus des situations où la spéculation n’est pas profitable et des situations où la spéculation rapporte des bénéfices.

Fort de cette remarque — qui faisait, depuis longtemps avant Fama, partie du vocabulaire employé par les mathématiciens pour la commodité — notre auteur eu l’habileté d’appliquer ces modèles sur la notion même de marché en choisissant un vocabulaire susceptible de faire fantasmer les chercheurs en économie : on dira qu’un marché est efficient si la spéculation n’y est pas profitable au sens ci-dessus. On voit combien la stratégie épistémologique est astucieuse. On emploi pour qualifier une certaine propriété d’un modèle, modèle qui est dans la famille de ceux utilisés pour décrire les marchés financiers dans la théorie de l’arbitrage, un vocabulaire qui concerne la pertinence économique des marchés c’est-à-dire qui suggère une bonne allocation des ressources… autrement dit concerne le vaste programme de la politique économique destiné à éviter les gaspillages et à attribuer des moyens financiers aux projets les plus prometteurs.

Notons que la démarche est fort douteuse d’un point de vue méthodologique, car il faut toujours garder à l’esprit ce qu’est susceptible de fournir l’expérience concrète, tangible. Le cours Dollar/Euro sur les marchés financiers n’est pas un processus aléatoire mais une seule trajectoire, ce qui est très différent. Mais je ne veux pas entrer ici dans les détails mathématiques.

Tout ceci n’avait pas beaucoup d’importance dans les années 1960. Mais avec la période Thatcher-Reagan de déréglementation volontaire et la mise en place des marchés dérivés d’abord par les options sur devises, sur actions et matières premières, puis sur les taux, puis enfin, au tournant du siècle, en mondialisant le marché des créances par la titrisation, la théorie de l’arbitrage devint le catéchisme de tous les traders pour gérer les portefeuilles d’actifs contingents. Le vocabulaire de Fama venait à point nommé pour justifier le saut épistémologique fondé sur les idées récentes de Arrow-Debreu-Radner sur les marchés en présence d’aléa. Il fallait des arguments pour passer des idées de Friedrich Hayek sur l’importance du signal-prix à une économie dirigée par des marchés spéculatifs où l’agitation est telle qu’aucune pente tendancielle n’est lisible, plus aucun signal-prix disponible. Le signal-prix est remplacé par les produits dérivés qu’il faut penser comme des sortes d’assurances contre les fluctuations.

Or il est clair que l’absence de tendance sur les marchés financiers font que ceux-ci ne fournissent plus aucune information à l’industriel qui veut savoir l’évolution des matières premières qu’il utilise, ni sur les taux auxquels il pourra emprunter demain. Il ne peut plus remplir les termes de sa fonction de production. A fortiori l’agriculteur qui doit vendre à un grossiste sa production de blé ou de soja se voit imposer des prix mondiaux tellement changeants qu’il ne sait pas s’il est raisonnable de planter, d’acheter du matériel ou du bétail ou toute décision à moyen terme. Quant aux problèmes de la planète, les marchés financiers les occultent dramatiquement : même pour une ressource comme le pétrole où tout le monde sait qu’elle se raréfie, on ne voit pas aucune tendance sur le cours du brut, la prix est tel qu’on ne sait pas si ça va monter ou descendre. Si des entrepreneurs tiennent compte de l’épuisement des ressources renouvelables dans leur stratégie c’est qu’ils utilisent d’autres informations que celles des marchés financiers : soit fournies par des instituts indépendants qui fournissent des grandeurs non financièrement cotées soit en suivant les incitations de l’Etat.

Les marchés financiers sont une catastrophe pour les décideurs économiques de terrain et pour la planète et pourtant ils sont efficients au sens de Fama. Cela valait bien un prix Nobel…

La science est socialement construite…

On savait depuis des siècles que la science était élaborée par des hommes en situation de se poser des questions en fonction de leur cadre culturel et de leur société. Les sociologues des sciences, avec Bruno Latour comme porte drapeau, nous l’ont rappelé à partir de la fin des années 1970. C’était en même temps que le début du néolibéralisme que nous évoquions ci-dessus.

A cette époque la plupart des scientifiques, en particulier ceux des sciences de la nature, voyait ces idées comme du poil à gratter, confiants qu’ils étaient que la science objective et universelle continuerait à soulever le grand voile de la réalité. Les exemples sur lesquels s’appuyaient les sociologues étaient, il est vrai, peu convaincants, très interprétés. Mais la sensibilité croissante aux problèmes d’environnement et, certainement le livre d’Ulrich Beck sur la société du risque, fit que ces préoccupations sociologiques sur la fabrication de connaissance furent prises au sérieux dans les universités américaines où elles tracèrent l’important courant des science studies.

Aujourd’hui le temps n’est plus à la naïveté. En apprenant aux étudiants le management on tente de leur faire perdre tout altruisme angélique : tous les coups sont bons, s’ils font gagner. Le fait que c’est le succès qui fait la connaissance pertinente a été désigné par le terme de performativité par Michel Callon. A cet égard l’économie occupe une place supérieure — j’entends l’économie de marché perfectionnée à partir du noyau néoclassique — elle tente de se servir pour elle-même des avancées de toutes les sciences. Voir la revue The Economist et l’article « Is science going wrong or is epistemology changing » sur ce site.

Citons deux des plus grosses ficelles qu’elle emploie.

Les sages sont avec nous.

Il a toujours été bon de mettre la pensée indépendante de son côté, la science en fait partie dans son souci idéal d’objectivité et d’universalité.

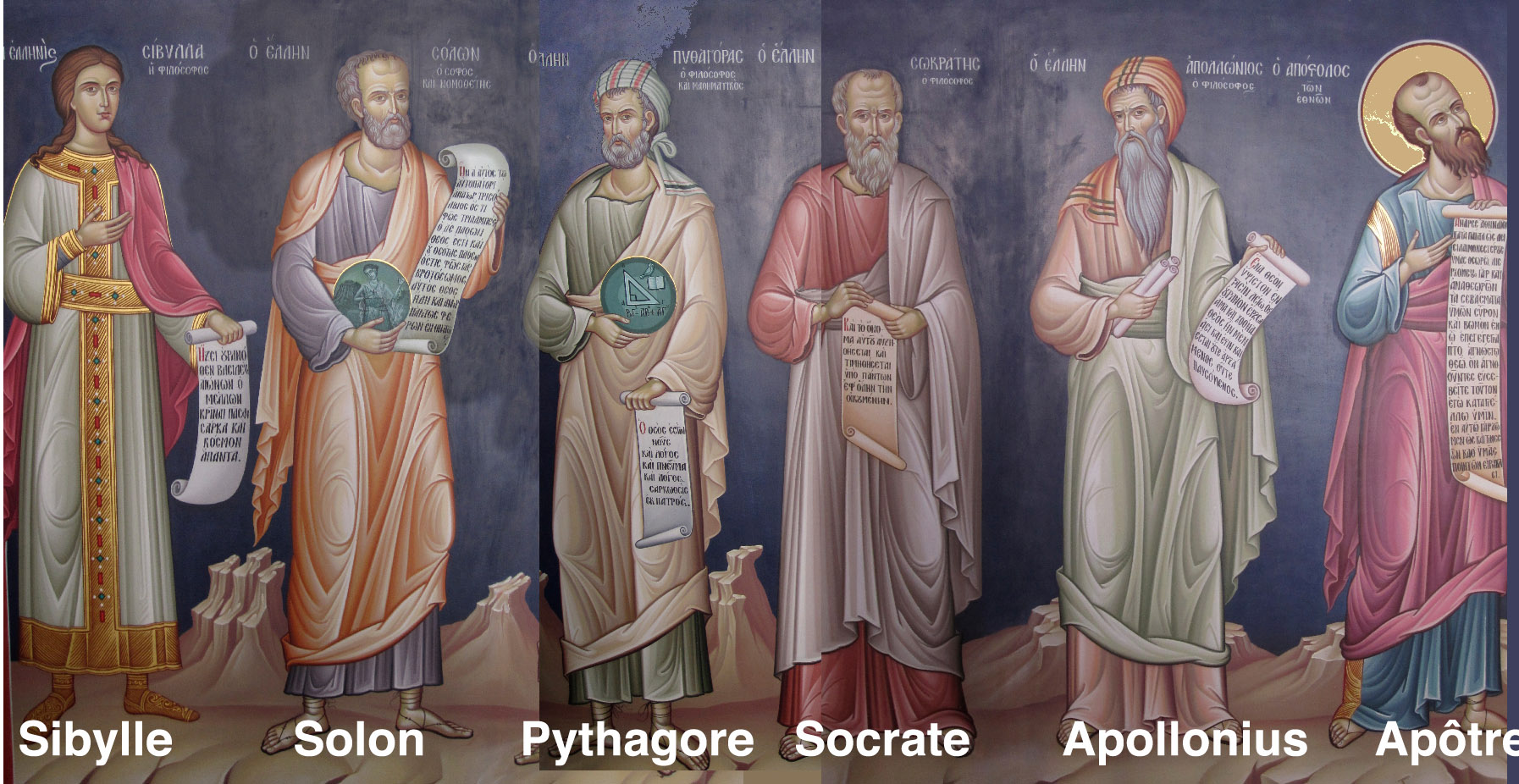

Les moines chrétiens orthodoxes du monastère du Grand Météore en Grèce dès le 16ème siècle l’avaient compris. Ils montrent au pèlerin visiteur l’harmonie de leur pensée avec la Sibylle citée comme philosophe, avec Solon, sage et législateur, Pythagore, philosophe et mathématicien, Socrate, philosophe, Apollonius, philosophe, Justin philosophe et martyr, Homère poète, Thucydide historien, Aristote philosophe, Platon philosophe, Plutarque, père de l’Histoire.

Dans le cas qui nous occupe la sagesse récupérée est celle du jury du Nobel d’économie, qui rappelons-le est le seul prix Nobel hors du testament d’Alfred Nobel. Il fut créé en 1968, il est financé par la Banque de Suède…

Les maths sont de notre côté

L’économie joue à fond cette autre corde qui s’appuie sur le souvenir de l’époque où les mathématiques étaient l’image archétypique de la science et même l’exemple idéal de rigueur féconde, tant admiré par Emmanuel Kant (jugements synthétiques a priori), et qui reste, dans une certaine mesure, ancré dans ce que les gens gardent de leur études secondaires.

Les maths sont généralement acceptées comme indépendantes. C’est ce que pensaient Leibniz et Descartes. Sans doute également la raison pour laquelle Spinoza choisit la forme déductive d’Euclide pour son Ethique. Au demeurant les mathématiques ne cautionnent aucune philosophie. Cette voie fut reprise par les néoclassiques Walras, Jevons etc. pour appuyer les thèses des classiques. En principe les mathématiques sont neutres, mais tout dépend de la façon de les utiliser. Elles ne sont souvent que l’apparence d’un discours plus rigoureux. Si je dis « la pollution a quelque chose à voir avec la population mondiale » ou encore « la nature a une certaine résilience » je reste dans des propos vagues. Si j’écris P = N x p où P est la pollution totale, N la population et p la pollution moyenne par individu, je donne l’impression d’avoir avancé. Les mathématiques ont deux défauts qui sont liés : elles dissimulent l’interprétatif et elles figent. Je renvoie pour les exemples à mon article « On Excessive Mathematization, Symptoms, Diagnosis and Philosophical bases for Real World Knowledge » Real World Economics. n 57, 6 Sept 2011, 90-105, en ligne.

Et puis aussi, l’économie comme discipline étant née des activités comptables, les maths ont l’avantage de donner aux économistes des moyens de fournir des chiffres, pour compter les sous. La notion de fonction d’utilité permet, comme Von Neumann et Morgenstern l’ont montré, de faire des calculs d’optimisation dans les cas les plus divers alors qu’en pratique on ne connaît jamais ces fonctions. Hotelling a séduit bien des chercheurs et suscité de nombreux sujets de thèse parce qu’il a utilisé le calcul des variations pour trouver la solution de certains problèmes. On a utilisé le théorème de Choquet sur la représentation des mesures de probabilités par des points extrémaux de leur convexe, etc. et en finance évidemment les mathématiques avancées proposées par Black et Scholes (1973) ne pouvaient que faire bonne impression. Cf. N. Bouleau Martingales et marchés financiers O. Jacob 1998.

Ceci dit, il y a comme une révolte des objets mathématiques, dénaturés ils revendiquent leur liberté. J’espère revenir sur ce point plus tard.

Stratégies offensives

L’éditorial du Figaro du 30 septembre dernier titrait : « Le système entretien cette fameuse mentalité d’assistés ». Les classes aisées qui possèdent l’immobilier et les actifs mobiliers placés sur les marchés lisent un journal qui non seulement les conforte qu’ils sont les audacieux de notre société mais leur dit que les autres sont des loques vautrées dans la passivité. Ce cynisme s’explique par le fait que le pouvoir pour exister, et même se maintenir, doit passer de la puissance à l’acte. Il lui faut prendre l’initiative.

Les exemples sont nombreux : le classement de Shanghai orchestré par l’université de Harvard grâce à d’anciens élèves chinois, a initié les processus de classement des universités, des chercheurs et des revues qui permettent la commercialisation des professeurs et des formations, bouleversant ainsi l’indépendance académique vieille de plusieurs siècles. Agressivité et provocation sont le propre également du climato-scepticisme qui joue la carte de la légitimité de la contestation au sein de la science pour semer le doute sur tout ce qui pourrait nuire aux affaires. Les OGM sont à citer aussi bien sûr. Et que penser de l’initiative prise par la revue Science de tenter de « piéger » les revues en libre accès en soumettant des articles pleins d’erreurs à 304 d’entre elles ? (Cf. Libération du 5 et 6 oct. 2013) Opération qui n’a pas réussi d’ailleurs.

Est-ce que Michel Callon a raison de dire que toute la science est performative, c’est-à-dire validée par son succès ? Oui et non. D’une certaine façon c’est évident a posteriori, d’un point de vue historique ce sont toujours les victorieux qui restent pour écrire les connaissances et les enseigner. Mais comme pour l’argument darwinien de la survie du plus apte (à survivre), cette évidence est trop évidente pour éclairer réellement, il faut aller plus loin dans les comportements, les motivations et les processus d’assentiment collectifs. C’est d’ailleurs ce que font les sociologues et Callon notamment.

Là où on peut avoir des réserves sur cette thèse prise en elle-même, c’est qu’elle ne donne pas de matière ni d’outils pour sortir de ce qu’on peut appeler la routine économique et que Kuhn, dans le cas de la physique, a désigné comme la science normale, sauf à inciter un fonctionnement différent de la recherche (recherche de plein-air, rôle des groupes concernés, etc. Cf. M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe Agir dans un monde incertain, Seuil 2001).

Science et leadership

Profitons de cette discussion pour regarder le rôle de la science dans l’évolution historique contemporaine. Le point de vue de Shimon Peres récemment exprimé sur France Culture est très intéressant à cet égard (16/11/2013, 12H45).

A la question « Est-ce que la connectivité, la mondialisation et le terrorisme ne transforment pas en profondeur le leadership aujourd’hui ? » le président de l’Etat d’Israël répond « La première chose qui a changé dans le monde c’est que les guerres sont devenues impuissantes, inutiles, il n’y a plus de raison de faire la guerre. Evidemment lorsque les enjeux de faire la guerre étaient la terre, on pouvait faire la guerre, mais lorsque les enjeux sont la science qu’est-ce qu’on peut faire ? » Et il ajoute « aujourd’hui lorsqu’un dirigeant, un leader, dit je suis puissant, je suis remarquable, c’est ridicule, ils n’ont plus de raison d’être et effectivement on peut dire qu’il y a un affaiblissement du leadership […] Ce dont on a besoin par contre c’est des serviteurs de l’Etat, des gens qui savent servir le peuple, pas des gens qui sont là pour diriger le peuple, c’est différent. »

A la première écoute de cet interview, remarquable à bien des égards, je ne m’attendais pas à voir intervenir le terme de « science » dans la discussion, cela interpelle nécessairement. L’idée de Shimon Peres semble être que la science s’est substituée à la terre comme enjeu de conquête. Dès lors la guerre n’est plus pertinente puisque la science possède d’autres procédures de résolution des divergences. Aussi bien la mondialisation et le terrorisme troublent le monde mais ne modifient pas le front des acquis.

Cette vision du monde est confiante dans l’unicité du progrès et sa capacité à s’imposer.

En fait ce leader — qui a sans doute la plus longue expérience politique de tous les dirigeants actuels — est très marqué par son vécu historique. Comment ne le serait-il pas. Il semble avoir en tête que ce qui est à craindre vraiment c’est la puissance engendrée par la technique, comme l’Allemagne nazie a pu être dangereuse grâce à la Ruhr puis avec le début de son programme atomique, comme l’Iran ou le Pakistan ou d’autres peuvent l’être à cause de l’arme nucléaire.

C’est sûr, il y a là une crainte justifiée. Mais qu’en est-il réellement de ce monde souhaité, bien policé, où la science se développe sans que les terroristes puissent nuire, sans que des dictatures (ou d’autres régimes) puissent s’emparer de techniques destructrices ? Quittons Shimon Peres pour essayer de voir où mène réellement cet horizon ? L’Occident où les universités sont actives et créatives ne sera-t-il pas contraint pour faire fonctionner ces règles de sagesse internationale de consommer les ressources énergétiques fossiles et de s’approprier les minerais en laissant sans solution la question de la nature ? La préservation de la nature, de la biodiversité, n’est pas un enjeu pour acquérir la force dans les rapports géopolitiques.

Cette perspective fortifie le business as usual non par ignorance des problèmes globaux de la planète, mais par la nécessité pragmatique de répondre aux agresseurs et aux violences engendrées par la misère du monde. Beaucoup d’observateurs d’ailleurs, voyant la diminution des terres cultivables, les achats chinois en Afrique, et l’incapacité des pays qui se développent à limiter leurs naissances, pensent que les guerres sont inévitables et qu’il convient de s’y préparer.

Il semble bien que la science, entendue comme progrès victorieux, permettant de dominer les volontés de puissances qui émergent partout, soit incapable de sauver la planète. Elle incite à la compétition sous toutes ses formes, économique et stratégique, il lui manque de pouvoir montrer l’exemple de la générosité.

Mais cela est-il encore possible ? A la conférence de Copenhague un tournant a été acté : ce sont maintenant les pays en développement la Chine, l’Inde, le Brésil dont les rejets de CO2 croissent de façon la plus menaçante, la défiance s’est installée, l’intérêt collectif est perdu de vue. Il n’est pas clair d’ailleurs que les leaders actuels dans les systèmes politiques en vigueur puissent y faire grand-chose.

Affaiblissement du leadership, dilemme du prisonnier, concurrence suicidaire ?

Mais quel est le principal ressort qui active les comportements des humains du monde entier ? C’est évidemment l’économie, c’est donc elle qu’il faut modifier et au premier chef la finance spéculative qui jette sur nos repères un brouillard épais que personne n’a souhaité.