Je partirai d’un événement récent qui est plus qu’un fait divers car il montre comment les activités scientifiques font l’objet d’un discours politique qui soulève des questions épistémologiques majeures.

Je partirai d’un événement récent qui est plus qu’un fait divers car il montre comment les activités scientifiques font l’objet d’un discours politique qui soulève des questions épistémologiques majeures.

La cour d’appel de Colmar vient de relaxer les 54 faucheurs qui avaient saccagé en 2010 les vignes transgéniques que l’Inra avait planté dans le cadre réglementaire mais qui néanmoins étaient en plein air, à tous vents et visitables par les insectes, les rongeurs et les oiseaux de l’endroit. Continuer la lecture

-

Articles récents

- La résilience des écosystèmes concerne-t-elle les dégâts dus à la civilisation industrielle ? 18 juillet 2025

- Trump, Vance, etc. et la finance d’initiative comme stade ultime des marchés. 8 juillet 2025

- Canicule de gauche et canicule de droite 2 juillet 2025

- Y a-t-il un progrès en art ? 24 avril 2025

- La suppression des taxes sur les produits d’origine lointaine est une erreur économique, écologique et politique 22 novembre 2024

- La métaphore du passage du Gois 24 octobre 2024

- Le hasard et l’évolution 2 octobre 2024

- Dévastation 11 septembre 2024

- Les jours qui passent et les décisions à prendre 7 août 2023

- Adaptation et innovation technique 14 juillet 2023

- Désastreuse victoire de l’adaptation 18 juin 2023

- Changer la nature est-il aussi légitime que de changer la société en démocratie ? 1 février 2023

- Lever le secret de l’investissement 13 décembre 2022

- Une curieuse ressemblance 3 octobre 2022

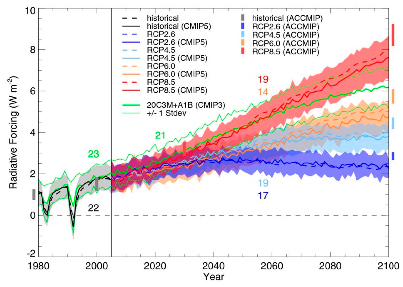

- Sauver le climat… 17 juin 2022

- L’anti-réductionnisme 6 février 2022

- « En l’an 2000 » 30 novembre 2021

- Conférence 12 octobre 2021

- La pavane 22 septembre 2021

- Un plaidoyer 16 août 2021

- Programmer l’évolution : une faille dans la science 8 juillet 2021

- Bienvenue au Centre de recherche du PCV 9 avril 2021

- Parution récente ( 27 janvier 2021 ) 25 décembre 2020

- Invention vs découverte, brevets, mutagenèse, forçage génétique 13 août 2020

- Vues conservatrices sur la science 16 février 2020

- Sauver les grands foncteurs de la vie 9 août 2019

- Second rapport stratégique du Green Finance Observatory 24 mai 2019

- La transition 3 avril 2019

- Combien coûte la nature ? 10 octobre 2018

- Le hasard qui descend et le hasard qui monte 19 juin 2018

- Aimer les lois 11 mai 2018

- Prétendre ou entendre ? 9 février 2018

- Deux visions des mathématiques : Saliou Touré et Jean-Pierre Changeux 15 janvier 2018

- Le « contrat de sublimation » 1 août 2017

- A partir de Freud et Lacan sur le beau 31 juillet 2017

- Donald Trump, loup de Wall Street ? 2 février 2017

- Have the poor become « stranded assets » ? 29 décembre 2016

- Quelles mathématiques faire ? 14 novembre 2016

- La métaphore informatique 12 octobre 2016

- Stationnarité, croissance zéro 8 juillet 2016

- Architecture vouée 8 avril 2016

- Une insulte à la Cop21 11 février 2016

- Le rêve de Rawls tourne au cauchemar 22 janvier 2016

- L’économisation du catastrophisme 9 juillet 2015

Thématiques

- Architecture (6)

- biologie (2)

- Economie (37)

- Environnement (46)

- Mathématiques (19)

- Non classé (3)

- Philosophie (35)

- Psychanalyse (9)

chercher sur ce blog :

L’architecture enseignée aux étudiants est centrée sur le problème de la conception. C’est la passionnante question de l’organisation des formes sous le jeu des contraintes d’usage et de construction. Dans la tradition de Vitruve et des anonymes de l’Antiquité et du Moyen-âge dont les œuvres témoignent des problèmes et des choix, on évoque les maîtres de la Renaissance Alberti, Pacioli, Brunelleschi, Palladio, Serlio, la période classique, etc., et on enrichit la « philosophie du projet » par l’analyse des doctrines récentes de la création architecturale dans cette littérature abondante des Louis Kahn, Le Corbusier, Venturi, Jencks, etc., qui reparcourt elle-même l’histoire de l’architecture pour en tirer des motivations originales.

L’architecture enseignée aux étudiants est centrée sur le problème de la conception. C’est la passionnante question de l’organisation des formes sous le jeu des contraintes d’usage et de construction. Dans la tradition de Vitruve et des anonymes de l’Antiquité et du Moyen-âge dont les œuvres témoignent des problèmes et des choix, on évoque les maîtres de la Renaissance Alberti, Pacioli, Brunelleschi, Palladio, Serlio, la période classique, etc., et on enrichit la « philosophie du projet » par l’analyse des doctrines récentes de la création architecturale dans cette littérature abondante des Louis Kahn, Le Corbusier, Venturi, Jencks, etc., qui reparcourt elle-même l’histoire de l’architecture pour en tirer des motivations originales.  Nous sommes de plus en plus évalués par des voies directes et indirectes selon des procédures de plus en plus perfectionnées. De quelles raisons disposons-nous réellement pour faire valoir la superficialité de ces usages ? Ces méthodes de management sont économiquement performantes… pour ceux qui en tirent avantage. Mais le problème est que le fait que leur justification économique soit finalement la traduction d’intérêts explicites ne donne pas pour autant d’arguments clairs pour dénoncer ces pratiques. Les mathématiques ont ici un rôle culturel central que je vais expliquer.

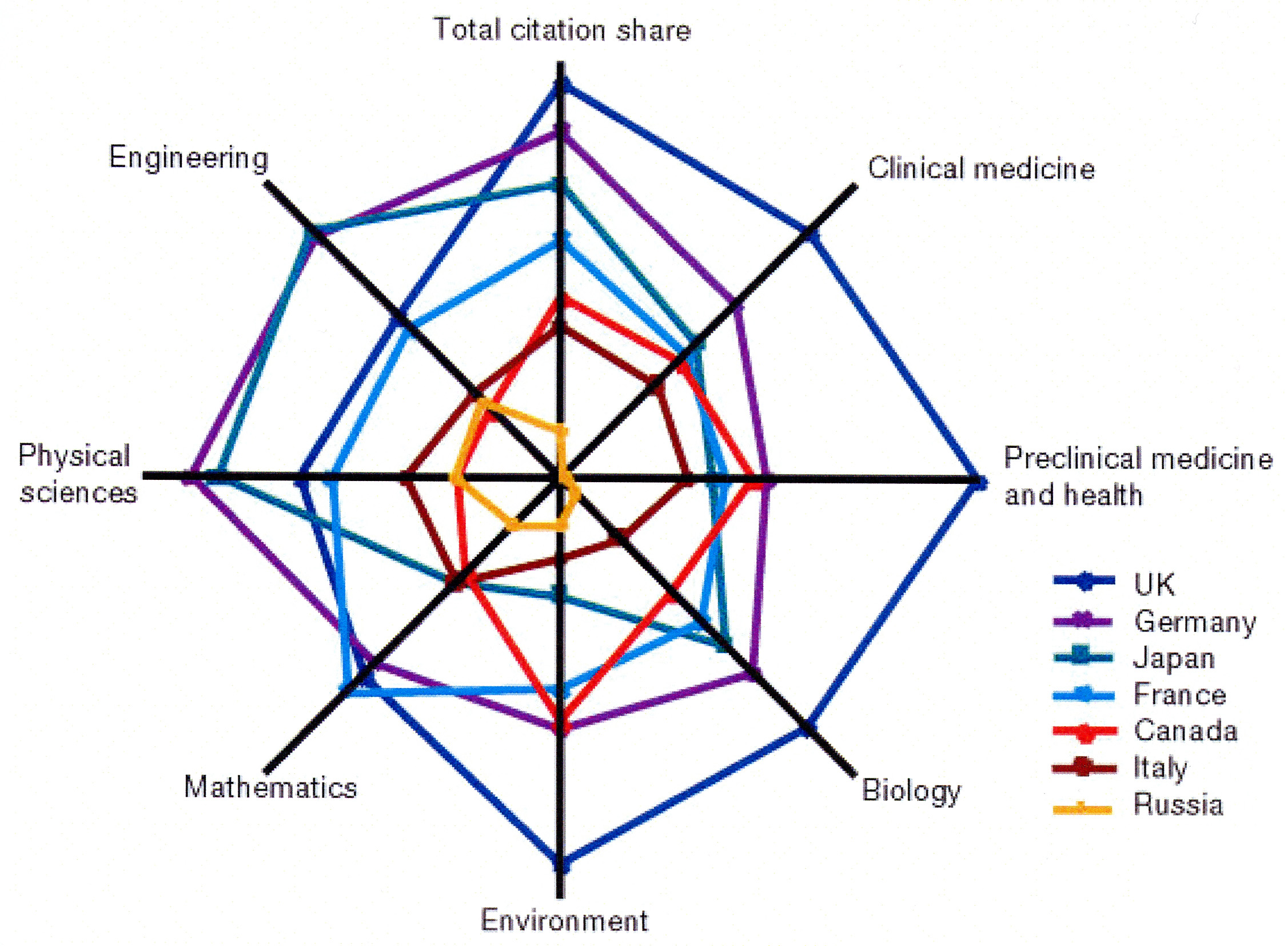

Nous sommes de plus en plus évalués par des voies directes et indirectes selon des procédures de plus en plus perfectionnées. De quelles raisons disposons-nous réellement pour faire valoir la superficialité de ces usages ? Ces méthodes de management sont économiquement performantes… pour ceux qui en tirent avantage. Mais le problème est que le fait que leur justification économique soit finalement la traduction d’intérêts explicites ne donne pas pour autant d’arguments clairs pour dénoncer ces pratiques. Les mathématiques ont ici un rôle culturel central que je vais expliquer.  L’éditorial de The Economist de ce mois d’octobre 2013 intitulé « How science goes wrong » s’inquiète de la dégradation de la qualité de la recherche. Même la procédure de l’évaluation par les pairs et le système de la mise en concurrence des revues et des auteurs sous l’angle de la réputation quantitative est mise en accusation alors que ceci a été clairement le résultat de l’extension au domaine de la connaissance de la pensée libérale dont le mensuel The Economist est un fervent défenseur.

L’éditorial de The Economist de ce mois d’octobre 2013 intitulé « How science goes wrong » s’inquiète de la dégradation de la qualité de la recherche. Même la procédure de l’évaluation par les pairs et le système de la mise en concurrence des revues et des auteurs sous l’angle de la réputation quantitative est mise en accusation alors que ceci a été clairement le résultat de l’extension au domaine de la connaissance de la pensée libérale dont le mensuel The Economist est un fervent défenseur.  Une idée courante, inspirée des raisonnements idéalisés de l’économie néoclassique, est que l’épuisement progressif des ressources épuisables va faire monter leur prix, et que ce phénomène — certes perturbateur — n’en est pas moins souhaitable pour la raison qu’il va engendrer les changements de comportement qui sont indispensables. Cette idée est absolument fausse, et il est grave que nombre d’hommes politiques, gardent en tête ce schéma erroné. Sans doute l’épuisement des ressources appelle des changements de comportement, mais les prix sont de très mauvais indicateurs ou baromètres dans cette affaire.

Une idée courante, inspirée des raisonnements idéalisés de l’économie néoclassique, est que l’épuisement progressif des ressources épuisables va faire monter leur prix, et que ce phénomène — certes perturbateur — n’en est pas moins souhaitable pour la raison qu’il va engendrer les changements de comportement qui sont indispensables. Cette idée est absolument fausse, et il est grave que nombre d’hommes politiques, gardent en tête ce schéma erroné. Sans doute l’épuisement des ressources appelle des changements de comportement, mais les prix sont de très mauvais indicateurs ou baromètres dans cette affaire.